はじめに

医師夫婦は忙しい日常の中で、育児と仕事の両立に直面しています。

長時間勤務や夜勤、オンコール対応など、時間的な制約が多く、育児の負担が偏りやすい現実があります。

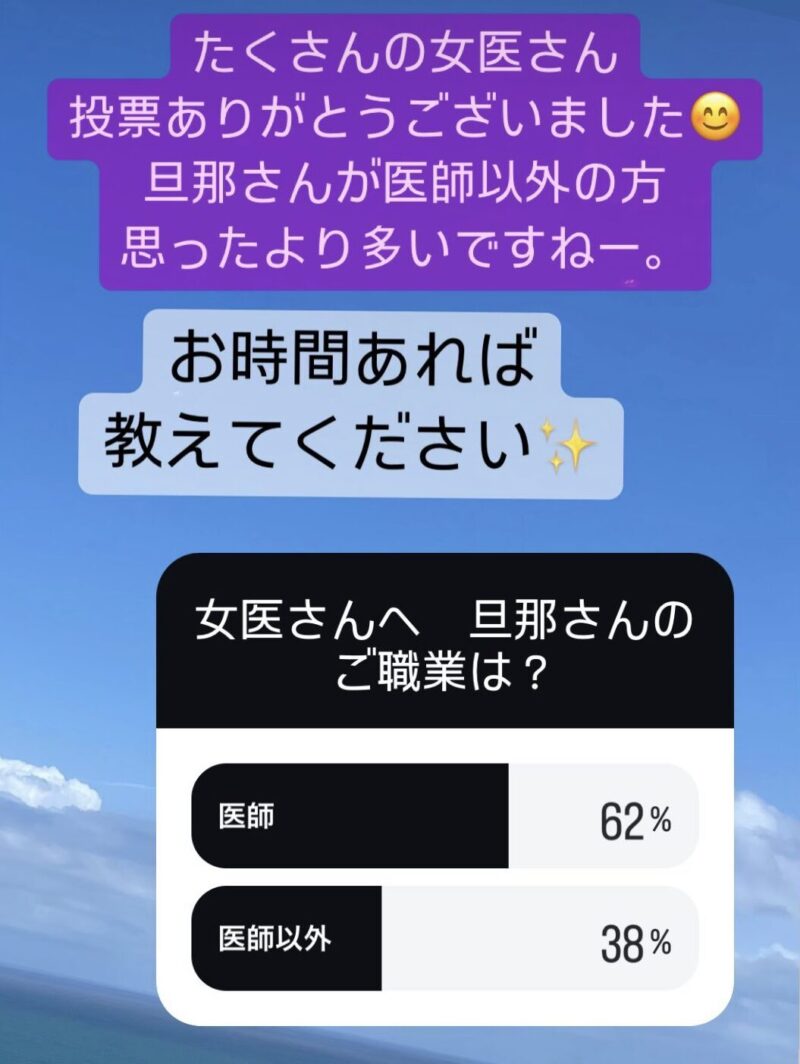

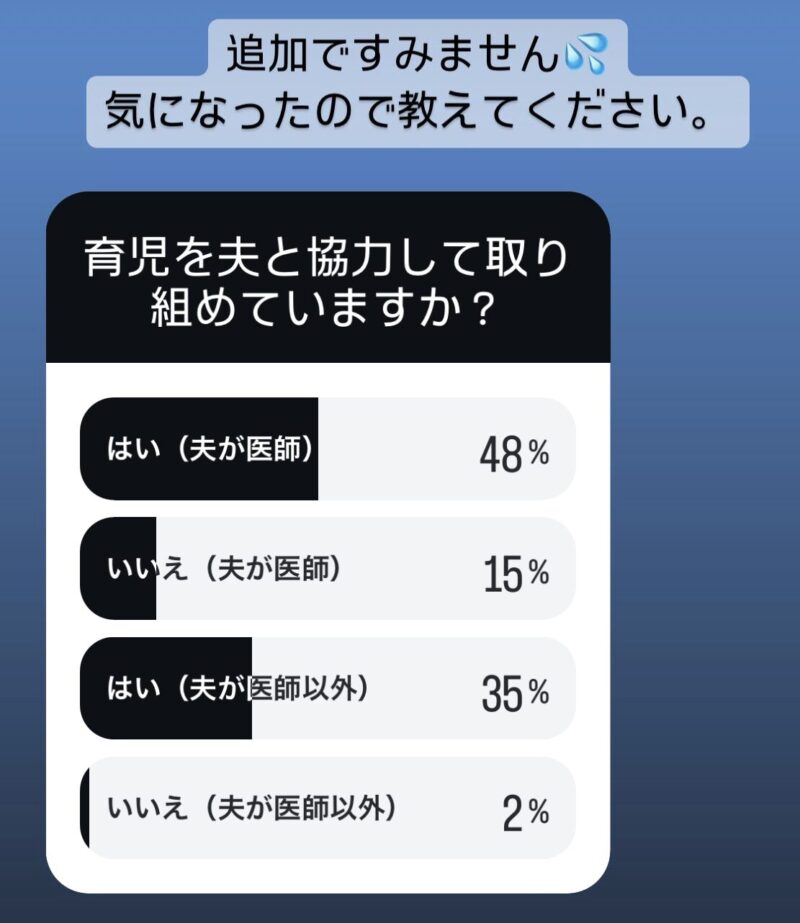

筆者のInstagramアカウント (@chibapon.mama)で実施したアンケート結果によると、女性医師の6割以上が男性医師と結婚しており、協力している夫婦もいればできていない夫婦も。

しかし、育児シェアリングをうまく取り入れることで、家庭の負担を軽減し、家族関係をより良好に保つことが可能だと思います。

- 育児シェアリングとは?

- 夫婦が協力して育児の責任と役割を分担し、共に育児に関わる考え方や実践方法を指します。

本記事では、そのための具体的な方法を紹介します。

育児シェアリングの重要性

どうして育児シェアリングが重要なのか?

様々な論文が発表されており、一部を紹介します。

- 母親の負担軽減になる

- 夫婦関係の悪化は子供の精神状況に影響する1)

- 父親の育児参加は子供の自発性・独立的意識を高める2)3)

- 父親の育児参加は子供の経済的・社会的な業績に正の相関があるという結果がある4)

- 夫の子育て参加が夫婦満足度へポジティブな影響を与えていると日本で報告がある5)

育児シェアリングをすることで母親の負担軽減のみならず、子供や夫婦関係にもポジティブな影響も及ぼすのです。

だからこそ旦那さんの育児参加や育児シェアリングは超重要。

医師夫婦特有の課題

医師夫婦特有の課題を列挙してみましょう。

- 不規則な勤務対応

- 当直・オンコール

- 精神的・肉体的疲労

- キャリアと育児のバランス

- 社会的期待とジェンダー役割のプレッシャー

医師夫婦は、不規則な勤務やオンコール対応など、医師特有の課題により育児シェアリングが難しい現実に直面しています。

突然のスケジュール変更や過度な精神的・肉体的疲労が重なることで、夫婦間での負担が不均衡になることが多いです。

さらに、職場の理解不足・人手不足や実質的に利用できない育児制度も、育児と仕事のバランスを取りにくくさせています。

これは筆者の主観になりますが、責任感の強い女性医師が多く

育児より医師としての責務を全うしなければならない。

母親として育児を完璧にしなければ。

など社会的期待からのプレッシャーを無意識に感じている女医さんも多くいるように感じます。

これらの重圧は、気付かぬうちに個人の負担を増大させる要因となります。

しかし、このような課題に直面しても、柔軟なスケジュール調整や、夫婦間での効果的なコミュニケーションを通じて、バランスの取れた育児分担を行うことが重要です。

それによって、筆者は医師としてのキャリアを維持しながら、家庭生活をより充実させることが可能であると思っています。

医師夫婦に適した育児シェアリングの提案

- 週単位でのスケジュール共有・調整

- シフトやオンコール予定を夫婦間で共有し、互いに育児を担当できる時間を明確にする

- 医師夫婦間でどちらかが急な呼び出しに対応できるようスケジュールを調整を交渉する

- 外部サポートの利用

- シッター・家事代行・家族からのお助け

- 予備日・予備時間の確保

- 急な呼び出しや予定変更に備えて、可能であれば予備の育児担当日を設定しておく

- 外勤をキャンセルして平日休みや半休を作るなど

- 短時間・効率的な育児時間の活用

- 限られた時間で濃密な子供との関わりを持つ

- 一緒に食事をとる・絵本の読み聞かせ

- 自宅では仕事よりも子供との時間を優先する

- 定期的な見直しと話し合い

- 定期的に現状を話し合い、負担やスケジュールの調整を行う。無理が生じないよう柔軟に対応

- お互いに思いやりを持って話し合いを行う

- デジタルツールの活用

- 家族向けのスケジュールアプリやタスク管理ツールの活用

医師夫婦が育児をシェアをするためには、シフトやオンコールの状況に合わせた柔軟なスケジュール調整が欠かせません。

当たり前かもしれませんが、医師夫婦間で余裕を持ったスケジュール調整を細かく行うためには思いやりを持ったコミュニケーションが不可欠。

お互いの忙しさや疲労を理解し合い、助け合う姿勢が大切です。

医師夫婦のスケジュール調整のポイント

- 外来・外勤・手術処置の日を夫婦間でずらす

- 当直・オンコールをずらす

- 勤務形態を変える

- 勤退時間をずらす

- キャリアの見通しを共有する

- 祖父母を頼れる日を共有しておく

定期的に話し合い、負担を見直すことで、育児と仕事のバランスを保ちながら、家庭全体の調和を保つことができます。

夫婦以外の家族にも同様ですね。

医師夫婦が育児シェアリングを行う上でのアドバンテージとして、少しお金をかけて育児シェアリングができること。

シッターさんや家事代行など外部サポートやスケジュール管理アプリなどのデジタルツールは積極的に利用したいものです。

外部サポートは様々なサービスがあるため、自分にあった物を利用したいですね。

外部サポートの一例

- シッター・家事代行のマッチングサービス (KidsLineやポピンズシッター)

- 年会費や月額制のシッターサービス (ポピンズナニーやフローレンス)

- ファミリーサポート

- 地域の一時保育や病児保育

一方でこんな意見もあります。

シッターさんを自宅に入れるのに抵抗がある。。。

家族以外の人に預けるのが心配。。。

外部サポートを利用する際の工夫

- 貴重品管理を徹底

- 立ち入り可・不可の部屋を事前に伝える

- 防犯カメラを取り付ける

- 子供と相性の合うシッターさんを探す

女医ママはこんな工夫をすることで、上手に外部サポートを利用しながら育児シェアリングを行っています。

育児シェアリングを続けるための心がけ

- 柔軟性を持つこと

- 感謝と尊重を忘れないこと

- 無理が生じていないか確認する

医師夫婦が育児シェアリングを成功させるためには、いくつかの心がけが重要だと実感しています。

柔軟性を持つこと。

医療現場では急なスケジュール変更が日常茶飯事なので、互いの状況に応じて対応できる余裕が必要です。

また、感謝と尊重を忘れず、パートナーが育児や家事に取り組む姿勢を評価し合うことが、協力関係を強化します。

「疲れた。」と言わず

「(育児や仕事)1日お互い頑張った!」と言うようにしています。

見落としがちなのは、定期的に負担や役割分担を見直し、無理が生じていないか話し合うことが大切です。

小さなことも話し合いしを通じて解決がお勧め。

こうした心がけにより、仕事と家庭のバランスを保ちながら、夫婦で育児をシェアし、家庭内の雰囲気を維持できます。

まとめ

医師夫婦の育児シェアリングを行い、子供や夫と良い関係を築きながら育児と仕事を両立を目指す。

参考文献

1) Wenk, D., Hardesty, C. L., Morgan, C. S., and Blair, S. L., 1994, “The Influence of Parental Involvement on the Well-Being of Sons and Daughters,” Journal of Marriage and the Family, 56: 229-234.

2)小野寺敦子,1993,「日米青年の親子関係と独立意識に関 する研究」『心理学研究』64: 147-152.

3)中野由美子,1992,「3歳児の発達と父子関係」『家庭教育 研究所紀要』14: 124-129.

4) Harris, K. H., Furstenberg, F. F., and Marmer, J. K., 1998, “Paternal Involvement with Adolescents in Intact Families: The Influence of Fathers over the Life Course,”Demography, 35: 201-216.

5)木下栄二,2004,「結婚満足度を規定するもの」渡辺秀樹・稲葉昭英・嶋 尚子編『現代家族の構造と変容―― 全国家族調査NFRJ98による計量分析』東京大学出 版会,77-292.