子育てしながら専門医試験なんて、無謀…?

そう思っていた私が、眼科専門医試験に合格するまで

仕事と育児だけで毎日いっぱいいっぱい。勉強なんて無理じゃない?

そんなふうに迷いながらも、「今の自分にできる最大限で、専門医試験に挑戦してみたい」と思い、出産後に眼科専門医試験の勉強を始めました。

結果的に、平日の夜1時間と休日の昼寝中の時間を使いながら、子育てと仕事の合間を縫って試験に合格することができました。

この経験を通して感じたのは、

▶︎ 勉強時間が限られていても、やり方次第で結果は出せること

▶︎ 忙しいからこそ、目的と優先順位を明確にすることの大切さ

▶︎ 「やりたい」と思う気持ちを大事にしてよかったという実感

この記事では、私自身の経験をもとに、子育て中の女医ママが眼科専門医試験に合格するための勉強法・工夫・考え方を具体的にお伝えします。

子育てと仕事をしながら専門医資格を取りたい

とにかく時間がない!!だけど合格する勉強方法を知りたい

そんなあなたに、少しでも参考になれば嬉しいです。

- この記事で分かること

- 女医ママが子育てしながら眼科専門医に受かる方法

- 試験対策を始める時期

- 合格までの道のり

眼科専門医試験対策を始める時期

試験対策開始は1年前

通常であれば、試験対策開始は試験6ヶ月前くらいからが平均的な開始時期のようです。

仕事と育児の合間で勉強時間を確保しなければなりませんので

試験対策は試験1年前より開始しました。

受験する前年の専門医試験が終了する6月2週目から試験対策開始です。

結果的にはこの開始時期で十分間に合うかと思います。

眼科専門医試験対策に必要なもの 5選

- 眼科専門医試験対策に必要なもの

- 眼科専門医セルフアセスメント (通称:セルフアセスメント)

- 眼科専門医への最短コース (通称:青本)

- 眼科学

- 過去問

- ガイドライン

試験勉強の方法はさまざまで、セルフアセスメントを使わず、青本のみで対策された先生もいらっしゃるようです。

その理由のひとつに、セルフアセスメントに収録されている過去問の年代が古く、治療方針や疾患名などが現在とは異なっていたり、問題傾向が変化していたりする点が挙げられます。

とはいえ、個人的には「セルフアセスメント+青本+眼科学+過去問+ガイドライン」全て使った対策をおすすめします。

青本や過去問が年代別に収録されているため、直近の出題傾向を把握するのに適しています。

一方、セルフアセスメントは問題が分野別に整理されており、試験勉強の初期段階で各分野の基礎を固めるのに非常に有効です。

また、『眼科学』やガイドラインは辞書的に使える参考書として重宝しました。

わからない用語や疾患が出てきたときには、その都度立ち戻って確認していました。

女医ママが眼科専門医試験に合格するための実践プラン

スキマ時間を最大限に活用する

眼科専門医試験の勉強を始めようと思っても、子育て中の毎日はとにかく慌ただしい。

仕事に育児に家事、気づけば1日が終わっている…そんな中で

どうやって勉強時間を確保するの?

というのが最大の悩みでした。

私が実際に確保できた勉強時間は、平日は子どもの寝かしつけ後の1時間、休日はそれに加えてお昼寝中の1時間。

まとまった時間はなかなか取れませんでしたが、短くても毎日続けることとスキマ時間を意識して、コツコツ積み重ねました。

- スキマ時間の活用方法

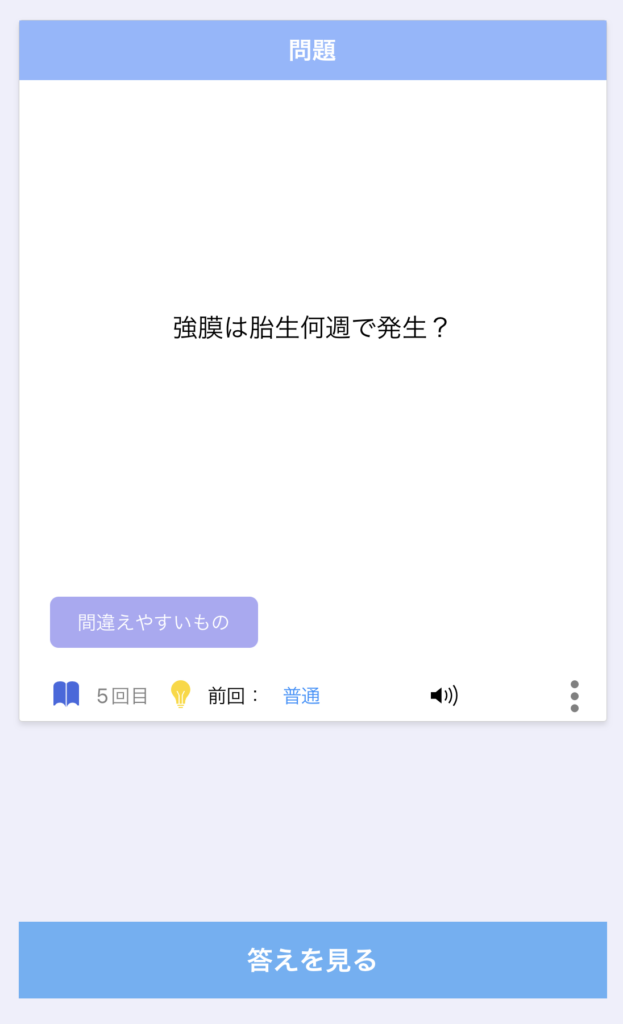

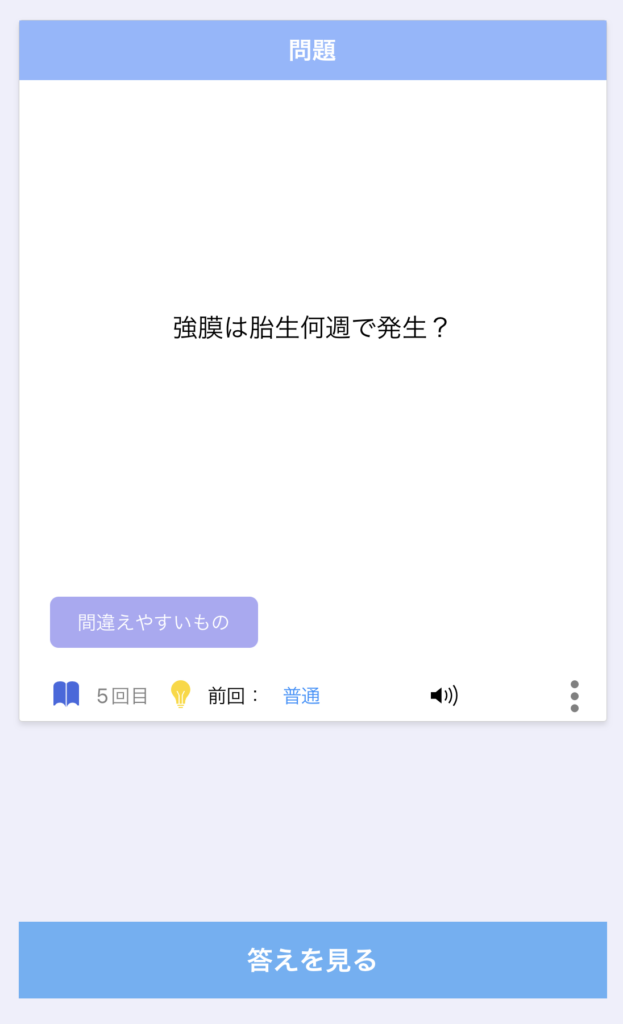

- 暗記アプリを活用する (通勤中、寝かしつけ中など)

- 同じく専門医試験を受ける同期と問題を出し合う

また、ほんの5分でも空き時間があれば、暗記アプリを開いて自作の問題を確認するようにしていました。

通勤中や昼休み、子どもの歯磨きを待っている間など、スマホ1つで勉強できる環境を整えておくと、意外と「スキマ時間」は見つかるものです。

さらに、仕事中に同じく専門医試験を受ける同期と問題を出し合うのも、貴重なスキマ時間の活用法でした。

ちょっとした休憩時間や申し送りの合間に、

この疾患の治療は?

チェリーレッドスポットを来す疾患は?

と確認し合うだけでも、記憶が定着しやすくなります。

ポイントは、「1時間勉強できなかったから今日はもういいや」ではなく、「3分でもやる」マインドを持つこと。

たとえ短時間でも、毎日知識に触れていると記憶の定着も良くなり、焦りも減っていきます。

子育て中は自分の時間が限られているからこそ、「時間の長さ」よりも「時間の使い方」が大事。

小さな積み重ねが、確実に合格への道を作ってくれました。

試験対策を最低限に絞る (過去問と青本の徹底反復)

学習の柱となったのが、過去問演習と『青本』の反復学習とガイドラインです。

とにかく時間がないので、あれやこれやさまざまな問題集に手を出すのではなく、最低限の対策で試験に挑みました。

過去問とガイドラインは日本眼科学会Hpより無料でダウンロードが可能です。

青本はこちら。

過去問の正解だけを暗記するのではなく、なぜその選択肢が正しいのか/他の選択肢はなぜ違うのかまで丁寧に見直すことを心がけました。

過去問と青本をある程度やり終えたら最新のガイドライン改訂ポイントも押さえておくことが大切です。

たとえ過去問に出ていても、記載内容が現在の推奨と異なっていれば、試験でも「正解が変わる」ことがあります。私は試験1ヶ月前に、主要な疾患のガイドライン最新版をざっと読み直す時間も確保しました。

マインドセットとモチベーション維持

育児に仕事に、ただでさえ毎日が精一杯。

そんな中で専門医試験の勉強を始めると、思うように進まない自分にイライラしたり、「今やる意味あるのかな」と気持ちが折れそうになったりすることが何度もありました。

でも、そんなとき私を支えてくれたのが、「なぜ専門医資格を取りたいのか」という明確な目的意識でした。

たとえば私は、

- 将来、非常勤やフリーランスで働くときに専門医資格が強みになる

- キャリアの選択肢を狭めたくない

- 女医ママでも専門医資格が取れるんだ!と証明したい

そんな気持ちがモチベーションの源になっていました。

育児と両立しながらの試験勉強は、スケジュール通りにいかないことも多く、想定外の連続です。

だからこそ、「完璧にやる」よりも「諦めないこと」が大切だと感じました。

専門医試験は100点取りに行く試験ではなく、70点以上取ればみんな合格になる試験ですしね🎵

やる気が出ない日は、勉強時間をあえて5分に短縮して「やった自分」を褒めて終わる。

そんな小さな積み重ねでも、気持ちは不思議と前を向けるものです。

また、同じように受験する同期とたまに話すだけでも、「みんなも大変なんだ」「でも頑張ってるんだ」と思えて励みになりました。

一人で抱え込まないことも、育児と勉強を両立する上でとても大事だと感じています。

女医ママの専門医試験合格スケジュール

専門医試験1年前から6ヶ月前までの過ごし方

- 眼科学を参考に各分野の解剖生理をノートにまとめる

- セルフアセスメント1周

- 青本2周

解剖生理をノートにまとめる

眼科専門医試験の勉強を始める前は、解剖生理についてはまったく理解できていませんでした。

そこで、『眼科学』を読みながら、要点を簡単にノートにメモして頭の中を生理。

問題を解き始めた後によく出題されやすい解剖生理のポイントをメモに追加していきました。

あらかじめ解剖生理の基礎を押さえておくと、疾患ごとの病態がより理解しやすくなり、問題も解きやすくなったため、とても効果的だと感じました。

セルフアセスメント1周→青本2周

解剖生理をなんとなく頭に入れた後、セルフアセスメントを1周しました。

セルフアセスメントを解くことで、分野ごとの知識がさらに深まります。

覚えておいたほうが良さそうな事項は、解剖生理をまとめたノートや暗記用アプリに随時メモしていきました。

セルフアセスメントは問題も古く、これ以降使用しませんでした。

その後、青本を2周。

青本を解く際も、セルフアセスメントと同様に、重要事項はノートやアプリにメモを取りながら進めました。

専門医試験6ヶ月前から1ヶ月前までの過ごし方

- 青本2周

- 最新過去問

- 苦手事項をアプリで暗記

青本2周+最新過去問

試験の1ヶ月前までに、青本を追加で2周解きました(合計で4周になります)。

4周目に入ると、自分が苦手な問題や覚えにくいポイントが明確になってきます。

何度も間違える問題は大体決まっていて、自分の理解が不十分な分野が浮き彫りになりました。

青本を4周終えた後は、青本には収録されていない第30回以降の過去問にも取り組みました。

第31回以降の過去問は、日本眼科学会のホームページからダウンロード可能です。

ただし、解答は公式には掲載されていないため、ネット上で情報を探す必要があります。

私は、「眼科医ぐちょぽいのオンライン勉強会」というサイトを活用し、解答や解説の参考にしていました。

苦手事項確認

これらの項目は、最初はスマートフォンのメモアプリに記録して確認していました。

しかし、スマホのメモアプリでは開いた瞬間に暗記事項がすべて見えてしまうため、記憶できているかどうかが曖昧になりがちでした。

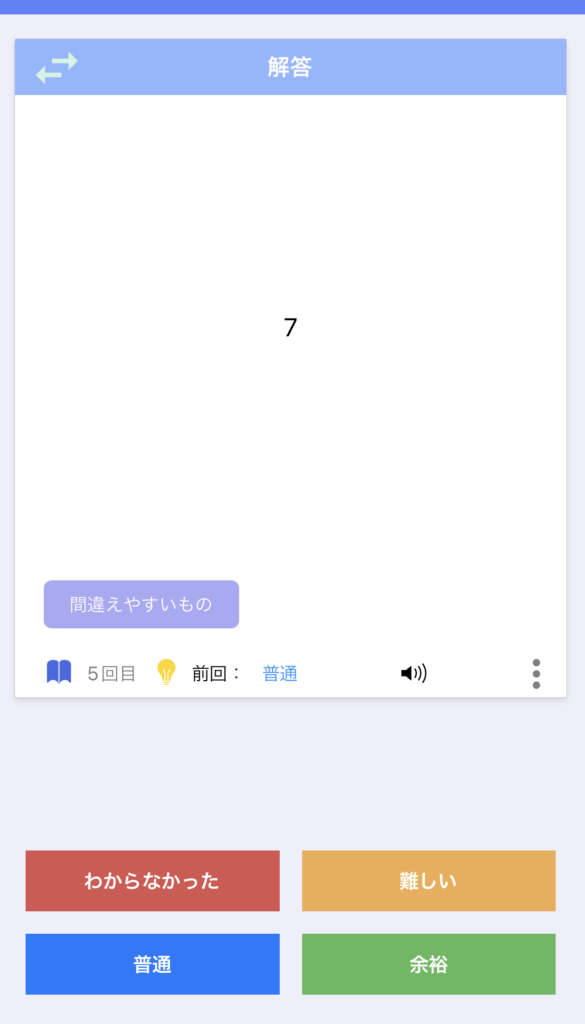

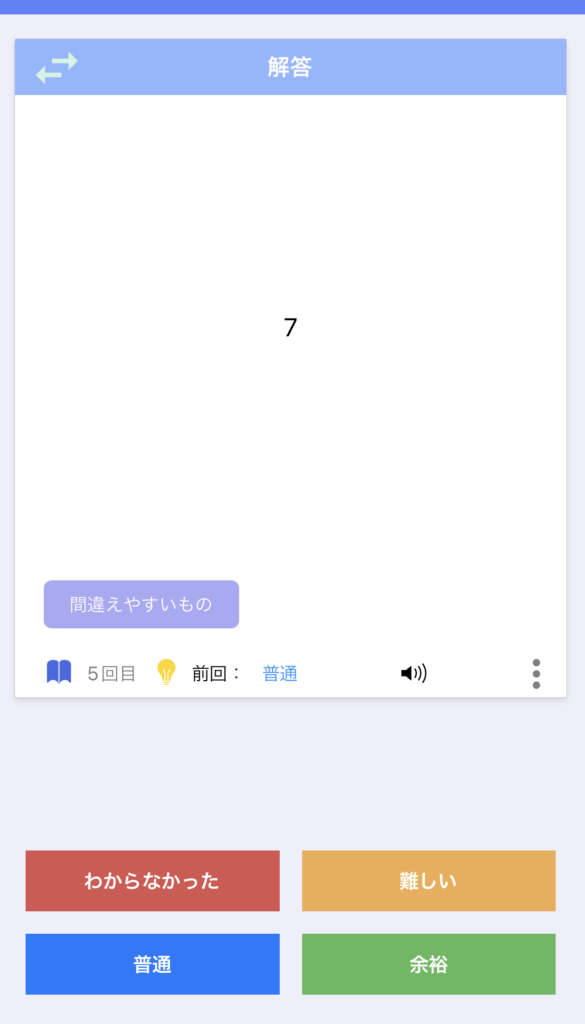

そこで、暗記用には専用のアプリを活用することをおすすめします。

私は、メンタリストDaiGoさんが監修している「分散学習帳」というアプリを使用していました。

これは、アプリ版の暗記カードのようなもので下記のようなメリットがあります。

- 自分で問題・解答を作成する過程で暗記できる

- 毎日ランダムに問題が出題される

- スキマ時間で勉強できる

- 4段階で自己評価し、自己評価に応じて出題頻度が変わる

毎日短時間でも時間が空いたら、このアプリを活用し苦手分野の復習をして頭に叩き込みました。

専門医試験1ヶ月前から試験日までの過ごし方

- 第31回以降の最新過去問を3周

- 青本の間違えた問題のみ2周

- 最新の眼科ガイドラインを確認

- ノート・アプリで苦手事項を暗記

この時期は最新の過去問を重点的に取り組みました。

過去問は、日本眼科学会のホームページからダウンロード可能です。

ただし、公式の解答は公表されていないため、私は眼科専門医の先生が運営されている「眼科医ぐちょぽいのオンライン勉強会」というサイトに掲載されている解答を参考にして勉強しました。

最新の過去問には、近年の出題傾向やトピックが反映されているため、内容を調べながら丁寧に進めることが重要です。

また、日本眼科学会のホームページに掲載されているここ1年以内に新たに追加されたガイドラインも確認し、新しい出題内容への対策を行いました。

さらに青本を追加で「間違えた問題のみ」2周(合計6周)し、知識の定着を図りつつ、

日常のスキマ時間には、ノートや暗記アプリに書きためた事項を繰り返し復習し、理解と記憶の強化に努めました。

まとめ

眼科専門医試験対策は1年前から開始し、スキマ時間を活用しよう

今回はワーママ×眼科医の方への眼科専門医試験対策をテーマにしました。

それでは。