はじめに

専門医資格、妊娠前に取るべき?それとも出産後?──私自身も悩みました。

20〜30代の女性医師にとって、「専門医資格をいつ取るか」と「妊娠・出産のタイミング」は、まさに人生を左右する大きなテーマ。

出産してから試験勉強できるのかな…

専門医試験優先したら、年齢的に妊娠できるのかな

そんな風に、もやもやと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

私自身も、まさにその悩みに直面した一人です。

後輩ママ医師からも「どっちが良かったですか?」とよく聞かれます。

この記事では、妊娠前と出産後、それぞれのタイミングで専門医を目指すメリット・デメリットを整理し、どんな視点で選べばよいかをお伝えしていきます。

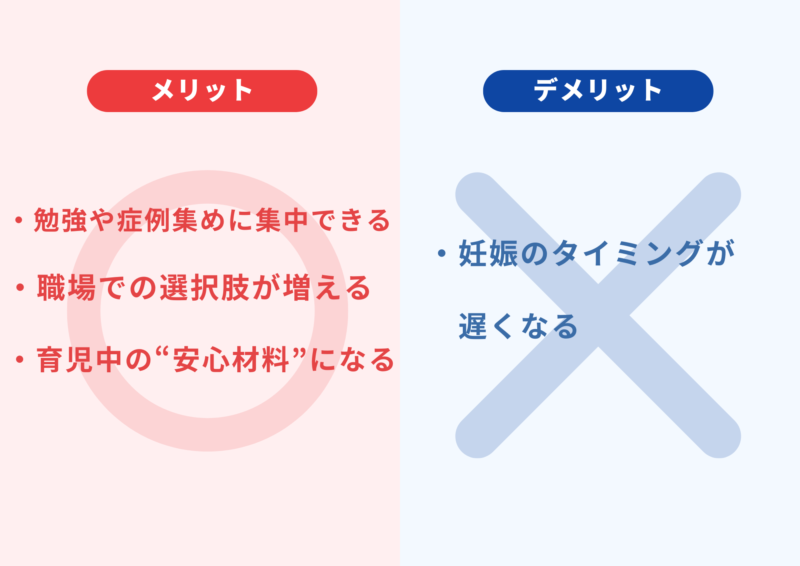

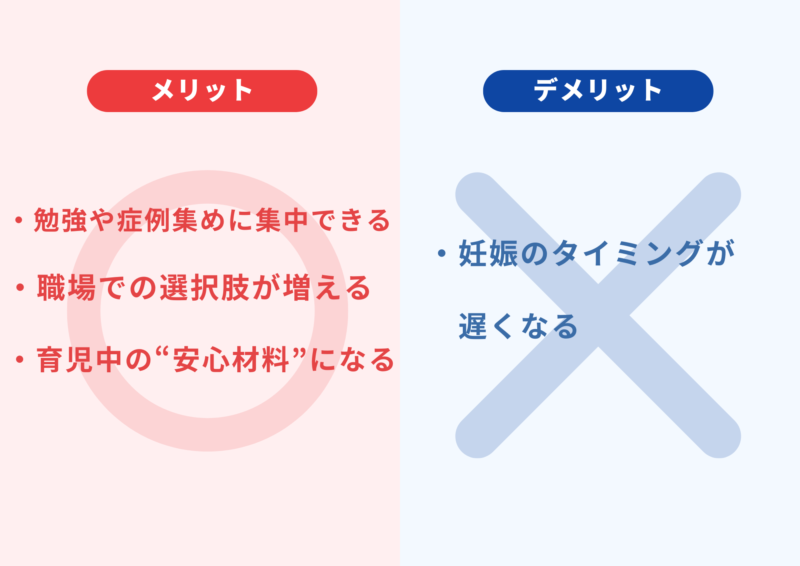

妊娠前に専門医資格を取得するメリット・デメリット

出産前に専門医資格を取得するデメリット

妊娠のタイミングが遅くなる

医学部6年間、初期研修2年、そして後期研修が診療科によって3〜6年あることを考えると、

たとえ医学部を現役で合格・卒業した場合でも、専門医試験の受験は早くても27-29歳以降になります。

診療科によっては、後期研修6年目でようやく受験資格を得られるケースも(例:皮膚科など)。

その後に出産を考えるとなると、30歳を過ぎてからの出産になる女性医師が大多数に。

特に、30代での妊娠・出産には体力的・精神的な不安を感じる方も多く、

「専門医資格を取るのが先か、出産が先か」で悩む女性医師は少なくありません。

出産前に専門医資格を取得するメリット

職場での選択肢が増える

専門医資格を取得しているかどうかは、復職・転職時の「選べる仕事の幅」に大きく影響します。

たとえば非常勤勤務を希望する場合でも、「専門医資格あり」の医師に限定された求人や、

より専門的な内容を任せてもらえるポジションが増えます。

また、病院側としても「後期研修をやり遂げた医師」として信頼しやすく、責任あるポジションや柔軟な働き方の交渉がしやすくなることもあります。

とくに育児中やライフスタイルを変えたいタイミングで、“資格を持っている安心感”と“選べる幅”があることは、大きな武器になります。

妊娠出産前に取得しておくことは女医ママにとっての安心感にもつながるはず。

勉強や症例集めに集中できる

日常診療の合間を縫って勉強することになるため、それだけでも専門医試験の勉強は大きな負担です。

さらに、お子さんが生まれた後に試験勉強をしようとすると、

仕事と育児を終えた後の、ほ

んのわずかな時間しか勉強に充てられなくなります。

私も試験勉強時間の確保に大苦戦しました。。。

そのため、出産前に専門医試験を受けた方が、勉強時間を確保しやすいというのは大きなメリットと言えます。

そして後期研修は、いよいよ自分が目指す専門診療科で本格的に臨床経験を積む時期です。

病棟管理に手術、時間外対応や緊急の呼び出しも日常茶飯事。忙しさは一層増していきます。

それでも、毎日の現場で得られる経験や学びは、自分自身のキャリアの土台となる大切な財産。

この時期に仕事に思いきり打ち込める環境があることは、専門医取得を目指すうえでも大きな強みと言えると思います。

育児中の安心材料になる

出産前に専門医資格を取得しておくことは、育児中の大きな安心材料になります。

子どもが生まれると、生活は一変します。

夜泣き、体調不良、保育園対応……想像以上に、毎日が慌ただしくなります。

そんな中で、「資格はすでに持っている」という事実があるだけで、

“今は目の前の育児に集中していい”という心の余裕が生まれます。

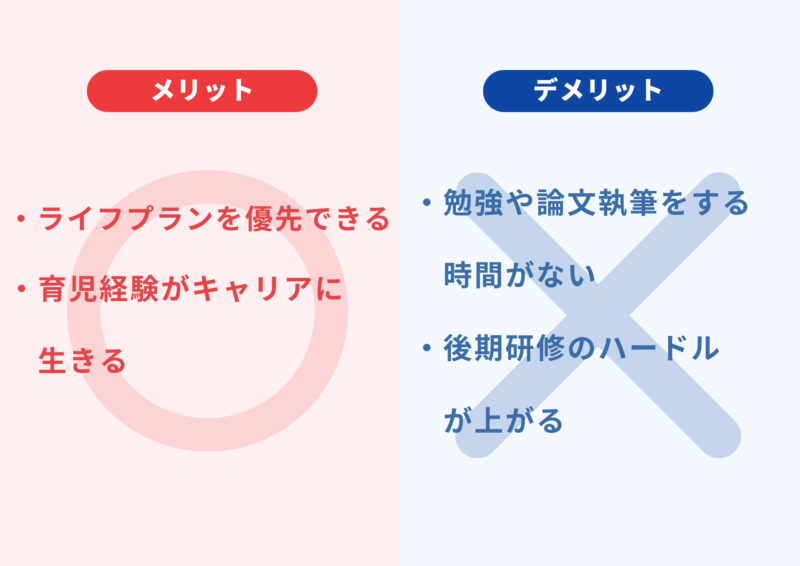

出産後に専門医資格を取得するメリット・デメリット

出産後に専門医資格を取得する デメリット

勉強や論文執筆をする時間がない

子どもが寝た後、家事が終わった後、ようやく始める勉強や論文執筆。

確保できたとしても1日30分〜1時間の積み重ねで進めるしかなく、疲れた体にムチを打ちながら勉強することになります。

精神的にも体力的にも超きつかったです。

一方で上手く時間を活用し努力すれば、ママさんでも必ず専門医試験合格できるのです。

後期研修のハードルが上がる

専門医取得のためには、多くの診療科で後期研修期間中に所定の症例数や研修施設での勤務が必要です。

しかし、出産・育児と両立しながらこれらの条件を満たすのは簡単ではありません。

非常勤や時短勤務になると、必須の研修や症例取得が難しくなることも多く、夜間や当直などの勤務を求められる場合は特に負担が大きくなります。

そのため、後期研修をスムーズに進めるためには、夫婦や家族の協力、保育園やシッターなどの外部サポート体制が不可欠です。

1人で頑張ろうとすると、心身の疲弊やキャリアの停滞につながるリスクが高まるため、

周囲の支援を積極的に活用することが成功のカギとなります。

出産後に専門医資格を取得するメリット

ライフプランを優先できる

専門医資格を出産後に目指す最大のメリットのひとつは、自分のライフプランを優先しやすいことです。

妊娠・出産は女性医師にとって大きなライフイベント。

体調の変化や不安も多く、精神的にも身体的にも負担がかかります。

そのため、専門医資格を取得し後期研修を終えていればキャリアはひと段落と捉える医師が多く、出産育児に集中することができ精神的な余裕につながるでしょう。

育児経験が臨床に生きることも

出産・育児を経験することで、患者さんへの接し方や視点が大きく変わったと感じる医師は少なくありません。

とくに小児科、産婦人科、眼科、耳鼻科、皮膚科などでは、お子さんが受診されるケースも多く

親としての視点や、実際の子育てのリアルな感覚が診療に活かされる場面が増えてきます。

夜泣きが続いて寝不足の中で受診するお母さんの気持ちが、前より分かるようになった

実体験を交えてお母さんにアドバイスができた

また、患者さんだけでなく、同僚や看護師さんなど周囲とのコミュニケーションにおいても、柔らかい雰囲気や共感力が自然とにじみ出るようになることもあるのでは?

「育児を経験したからこそ伝えられる言葉」があることは、医師としての大きな強みになるはずです。

専門医資格取得をいつに? 決めるためにやるべきこと3選

- 自分の価値観や将来像を言語化する

- 家族の価値観を知る

- 先輩女医ママの話を聞く

自分の価値観や将来像を言語化する

- いつまでに子供が欲しいか?

- どんな働き方がしたいか?

- どこまで専門性を高めたいか

- 家族との時間はどれくらい大切にしたいか?

自分が大事にしたいものを一度言葉にしてみましょう。

紙に書き出したり、スマホのメモにまとめるだけでもOK。

頭の中でモヤモヤしていたものが整理され、判断の軸が見えてきます。

家族の価値観を知る

パートナーや家族と、「いつ子どもを持ちたいか」「働き方をどう支え合うか」などを話し合っておくことも大切です。

とくに出産や育児は、自分一人で完結できるものではありません。

「この時期は私が研修に集中したい」「このタイミングでの妊娠はどう思う?」など、お互いの考えをオープンに話すことで、安心して選択できる土台ができます。

家族の価値観を知ったり、サポート体制を確認する良い機会になるでしょう。

先輩女医ママの話を聞く

どうしても決め手に欠く場合は、同じ診療科の先輩女医ママさんに話を聞くと良いと思います。

実際に子育てと専門医取得を両立してきた先輩医師の話はどんなアドバイスよりもリアルで参考になります。

- 「勉強大変だから、出産前に専門医試験受けるべきだよ」

- 「若い方が妊娠率が高いから、妊娠出産を優先する方がいいよ」

- 子育てと仕事を両立しながら勉強する方法

などなど、いろんな意見がありました。

先輩女医ママの経験や意見を教えてもらうことで、自分はどちらが最良か?大きなヒントをもらうことができます。

まとめ

どんなタイミングを選んでも、正解はひとつではありません。

大切なのは、「自分が納得できる選択をすること」、そして「選んだ道を、自分の力で正解にしていくこと」。

その第一歩として、この3つの視点で一度立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。