どれだけ工夫しても、どうしても仕事と育児の両立が苦しくなる時期があります。

頑張ってるつもりなのに、全然うまく回らない

職場にも家庭にも申し訳ない

でも、その悩み―決してあなたの努力不足ではありません。

医師という仕事は負荷が大きく、育児は待ったなし。両立に悩むのは当然です。

この記事では、女医ママが仕事と育児の両立に悩んだらやるべきこと、具体的なステップをご紹介します。

あなたの毎日が少しでも軽くなるヒントになりますように。

1.悩みの原因は何か?具体化する

両立がつらいと感じたとき、多くの女医ママは「全部が大変」「何が悪いのかわからない」という状態に陥りがちです。

でも、漠然としたつらさのままでは、解決策が見えてきません。

まずやるべきことは、自分はいま何に困っているのかを言語化すること。

これができるだけで、驚くほど視界が開けていきます。

1. 時間・労力の問題

- 外来・手術が終わらず帰れない

- 当直明けの育児が体力的に辛い

- 平日帰宅後の家事育児がどんどん遅くなる

「時間が足りない」「体が限界」に分類される悩みです。

特に医師として働くフルタイム女医ママはみなさん経験したことがある悩みではないでしょうか?

2. 環境・人間関係の問題

- 保育園からの急な呼び出しが理解してもらえない

- 当直オンコールしないと白い目で見られる

- 形だけの時短勤務で、退勤はいつも遅い

- 子供の都合で休むと職場の空気が悪い

環境要因が大きい場合は、“自分の努力”ではどうにもなりません。

働く場所を見極めることが必要です。

3. 自分の価値観とのずれ

- 子育て中でもみんなバリバリ働くのが当たり前

- 周りがフルタイム・フルパワーなので、時短勤務に理解がない

- 論文執筆・学会発表が強制される雰囲気がある

こうした環境にいると、どれだけ今日をしのげても、長期的に“自分が望むキャリア”を築くことが難しくなります。

価値観のズレは、頑張れば乗り越えられる問題ではありません。

むしろ、長く続けるほど心がすり減ってしまう部分です。

だからこそ一度立ち止まって、「この職場の方向性は、自分が大切にしたいものと合っているか?」と見つめ直すことが、両立の最初の一歩になります。

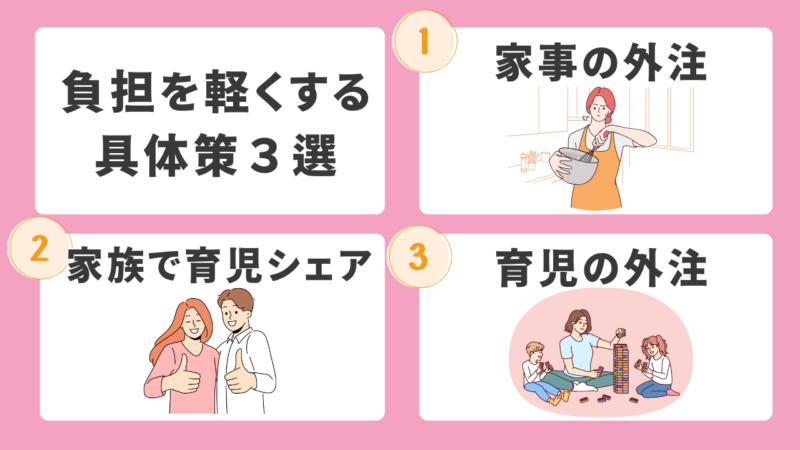

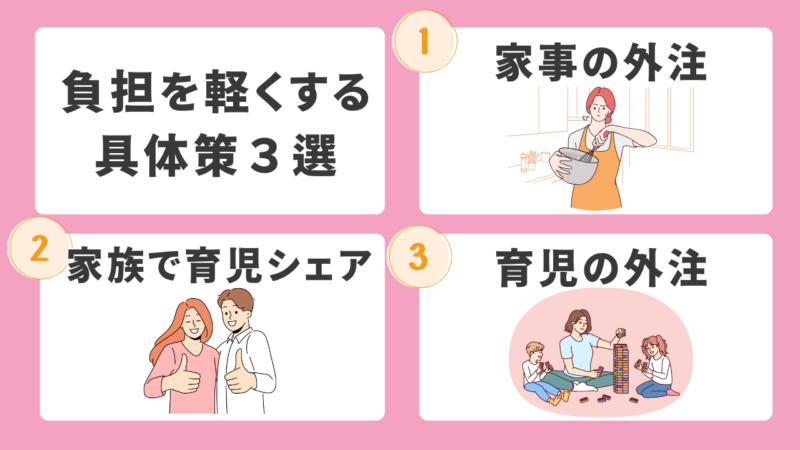

2. 今日から負担を軽くする

両立がつらくなる大きな原因のひとつは、

「家事も育児も自分でやらなきゃ」という思い込みです。

でも、医師として働きながら子どもを育てる生活は、そもそも普通の家庭とはタスク量が違います。

だからこそ、外注や便利家電、デジタルツールに頼るのは“手抜き”ではなく、大事な戦略。

少し手放すだけで、毎日に余白が生まれ、心も体も軽くなります。ここでは、今日から取り入れられる負担軽減のアイデアをご紹介します。

1. 家事の外注

- 家事代行を週に1回頼む

- ミールキットで夕食作りを時短

- 宅配スーパーの利用

- 食洗機で食器洗いをしない

- 乾燥機付き洗濯機で洗濯物を干さない

家事の外注は、ほんの少し取り入れるだけでも負担が大きく軽くなります。

ご飯は自分で作りたいな。

食材はスーパーで自分で見て選びたいな。

などなど、外注することに抵抗がある家事は自分でやる、それ以外は外注!

自分の価値観によって分けて頼っていくと良いバランスに。

2. 家族で育児シェア見直し

- 平日の送り迎え分担

- 家事の分担

- 子供の寝かしつけを分担

- 実母・義母・実父・義父も含めて育児シェア

「自分がやるべき」という思い込みを手放すだけで、生活は驚くほど楽になります。

子供の寝かしつけを夫にお願いしてみたら。。。

母じゃないと寝れない子供たちが、父とも寝れるようになったよ。

家族ができない!と決めつけず、頼ってみると案外できるようになるものです。

3. 育児の外注

- シッターに育児を頼る

- 病児シッターに育児を頼る

- 病児保育を利用する

女医ママにとって、育児の外注は両立を一気にラクにする最強の選択肢です。

費用はかかりますが、その分、得られるメリットは圧倒的。

「お金をかけるほど満足度が上がる」数少ない領域でもあります。

3. それでも辛い時は「働き方を見直す」

家事外注や育児シェアなどの工夫をしても、それでも毎日つらいと感じるなら、それはあなたが悪いのではなく、今の働き方そのものが合っていない可能性があります。

医師という職業は、働き方の選択肢が意外と多いもの。

今のままで頑張り続ける以外にも、あなたの生活や価値観に合う道が必ずあります。

ここでは、負担を大きく減らしやすい3つの選択肢を紹介します。

1. 雇用形態を変える

まずは 同じ職場で働き方を変える という方法があります。

環境が好き・人間関係が良好な場合は、この選択が最も負担が少なく、現実的です。

- 常勤→時短常勤に変える

- 常勤→非常勤に変える

- 当直免除を相談する

- 外来だけ・病棟だけなど業務内容を絞る交渉をする

今の職場に理解があれば、働き方を調整するだけで両立が一気にラクになることも。

「辞めるか続けるか」だけでなく、中間の選択肢を持ってよいのです。

2. 転職する

もし今の職場がどうしても自分の価値観や生活と合わないなら、転職は逃げではなく、戦略的な選択。

- 急な休みへの理解がない

- 子育て中の医師が働きにくい雰囲気

- 業務量が過剰で心身が限界

- 管理職・組織の価値観が根本的に合わない

こうした環境に無理して居続けても、長期的にあなたが望むキャリアは築きにくいもの。

職場を変えるだけで働きやすさが劇的に変わることも多いです。

ママ医師の転職支援に慣れたエージェントを使えば、「当直なし」「午後勤務なし」「子連れ出勤OK」など、あなたの生活にフィットした職場を見つけやすくなります。

3. 仕事を辞める

最終手段として、一度仕事を手放すという選択もあります。

休むことは後ろ向きでも甘えでもなく、あなたや家族の生活を守るための立派な選択肢です。

医師は復職しやすい職業ですし、非常勤やスポットなど、徐々に仕事を再開する方法も豊富。

いつかは戻れると感じられるだけで、心が軽くなります。

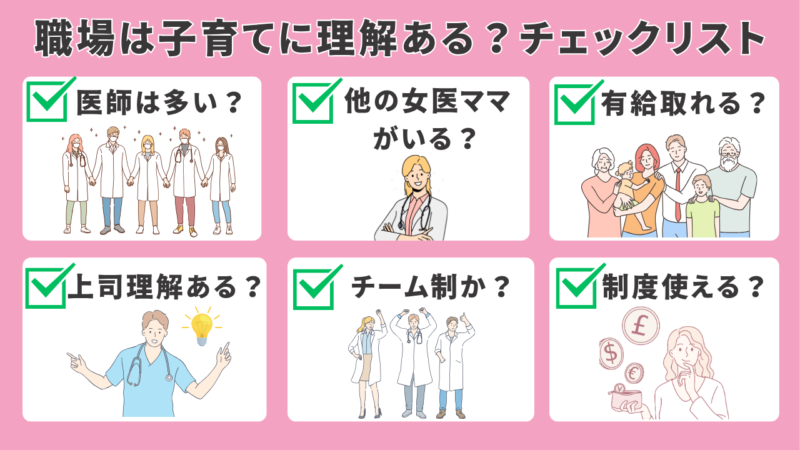

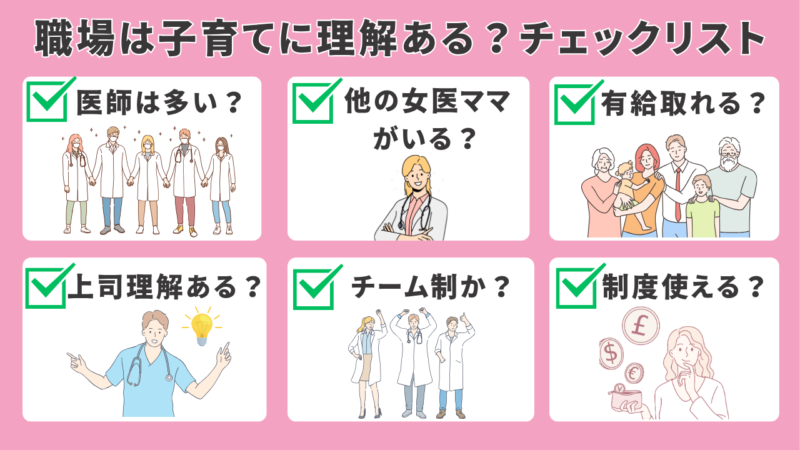

職場は子育てに理解ある?チェックリスト

1. 医師数は十分にいる?

医師の人数に余裕があるほど、突発的なお休みでもチームが回ります。

少人数の科は、一人欠けるだけで現場が崩れるため、どうしても働きにくさが出やすいです。

2. 他に女医ママはいる?

同じ境遇の人がいるだけで心強いだけでなく、職場全体が子育て世代を受け入れる文化になりやすいです。

急な欠勤時に女医ママ同士で支え合うことも可能。

過去に育休復帰した女性が多い職場は、制度利用にも理解があります。

3. 有給は実際に取れている?

休みを取れる雰囲気があるかどうかは超重要。

形式上は取れるのに、実際は使われていない職場もあります。

忙しい時期にまとまって取る人がいるか、日常的に半休が使われているかもチェックポイント。

4. 上司の理解はある?

子どもの体調不良や行事などに理解がある上司かどうかで、働きやすさが全く違います。

制度よりも“人”の影響が大きい部分で、面談時の言葉や雰囲気をよく観察するのが大切。

転職エージェントを利用する場合は、エージェントからの情報も参考にしましょう。

5. チーム制で働ける?

病棟業務が担当医制だと変わりが効かず業務が回りにくくなってしまいます。

チームで患者をみている科ほど代わりがきき、両立しやすい!

6. 制度は“形だけでなく”実際に使われている?

育休・時短など制度があっても、現場が使う雰囲気でなければ意味がありません。

先輩ママがどのように制度を利用しているか、復帰後どう働いているかを聞けると安心材料になります。

女医ママでいたいあなたへ

子育てと医師の仕事の両立は、本当に大変。

もう無理かも

と感じる日もあると思います。

でも、あなたが医師を続けたいと思う気持ちはものすごく理解できます。

受験戦争を勝ち抜き、医学部で進学・卒業、国家試験を乗り越えて医師になったわけです。

簡単に辞めるわけにはいきません。

働き方を変えてもいいし、スピードをゆるめてもいい、一時的に仕事を離れたって良いと思います。

“続け方を調整すること”は、逃げではなく、あなたと家族を守る選択だと思うのです。